Un méchant dans la galerie

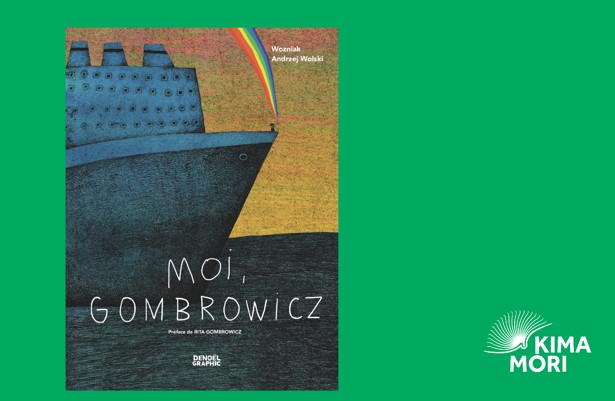

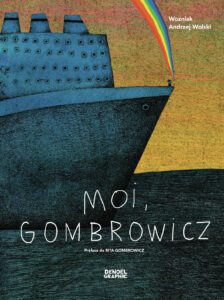

Moi, Gombrowicz, qui parait en cette rentrée 2025 est un roman graphique consacré à ce personnage qu’était l’écrivain polonais. Andrzej Wolski a écrit, avec un humour qui fait écho à celui du modèle, les textes qui présentent les différentes étapes du voyage, en respectant le fil chronologique, entre la campagne polonaise en 1904, et Vence en 1968. Les dessins de Wozniak, le graphisme d’Adelina Kulmakhanova en font un objet plastique d’une très grande beauté, rappelant des albums comme on en publiait dans les années soixante-dix, chez des éditeurs qui se ruinaient pour concevoir des livres rares. Wozniak, connu pour ses dessins dans Le Monde et Le Canard enchainé joue d’un trait presque enfantin, pour raconter la vie de l’écrivain polonais, comme lui. C’est à la fois naïf et profond, caricatural et tendre, si l’on ose ces alliances paradoxales. Sa collègue graphiste fait en sorte que l’image et le texte se fondent dans un même élan. Leur travail rappelle ce que nous devons aux affichistes polonais comme Jan Lenica, Jakub Erol ou Romuald Socha. Tous deux jouent de la couleur et dès la couverture, un paquebot immense, semblable au Rex dans Amarcord, un océan d’un bleu qui se confond avec la proue du navire, en contraste avec le ciel jaune sombre donnent le ton. Silhouette minuscule à la pointe extrême du bateau, un homme portant chapeau semble tenir un arc-en-ciel comme un flambeau.

Un extrait de Pérégrinations argentines traduit la fragilité du voyageur :

« Je suis une sorte de passager assis sur une chaise ;

la chaise est sur une caisse ;

la caisse sur des sacs ;

les sacs sur un chariot ;

le chariot sur un bateau ;

le bateau sur l'eau.

Mais où est le fond, et quel est le fond, personne ne sait. »

Nous sommes en 1939, Gombrowicz a quitté la Pologne pour l’Argentine. Il était temps ; quelques semaines après, son pays natal était envahi par les nazis.

Il est temps d’y venir. Il est temps de conseiller la lecture de Ferdydurke, le roman qui l’a rendu célèbre en Pologne, avant la guerre puis dans le monde. Cela n’aura pas été évident mais quelques éditeurs dont Maurice Nadeau ont contribué à le faire connaitre. Son Journal est une somme de drôlerie, d’intelligence, et de provocation. De nombreuses citations extraites de ce Journal, de Testament, de Souvenirs de Pologne remplissent les pages de Moi, Gombrowicz.

Et d’abord celle-ci : « Que je suis peu sympathique ! » Dans son Autoportrait à l’encre noire, Lydie Salvayre s’exclame à un moment : « Rendez-moi mes méchants ! » Quand ils s’appellent Swift, Bernhard, Jelinek ou Gombrowicz, on a en effet envie de retrouver ses méchants pour sortir de la guimauve des bons sentiments, de la mélasse du misérabilisme et autres méfaits dégoulinants en isme ou autre. Avec Gombrowicz on est bien loin de cette soupe fade. Il provoque, il choque, il joue sur toutes les cordes de la dialectique. C’est le cas à Varsovie, comme à Buenos Aires. Dans les deux villes, les cafés, les lieux de rencontre sont des endroits où converser mais aussi polémiquer. C’est un art qu’il maitrise depuis l’enfance : « Le sport consistant à entraîner ma mère dans des discussions absurdes a constitué une de mes premières initiations artistiques (et dialectiques) », raconte-t-il dans Souvenirs de Pologne.

Il aime les paradoxes, les renversements de point de vue. L’essentiel reste de ne pas se prendre au sérieux. Et de garder une énergie intacte : « Je ne suis pas une vache à brouter une herbe de la veille. Je veux être un maître de cuisine qui utilise du beurre frais et prépare du bouillon à partir d'une viande vivante d'actualité. Je ne veux pas être serviteur et prisonnier de vos palais, mais leur bourreau, mouche qui lancera au galop le canasson engourdi de vos goûts.

Le pâté que je viens de mettre au four, assaisonné d'ingrédients qui vous feront sortir des convenances, vous précipitera dans la gueule sombre et sans fond de la Vie. »

Le sérieux, pourtant, il est là : « Révolutions, guerres, cataclysmes, que vaut cette écume comparée à l’angoisse fondamentale de l’existence ? » Prise à la lettre la phrase choque. La Pologne dans laquelle ce jeune noble a grandi est tout juste un pays indépendant depuis 1920. Il doit à Pilsudski un vieux général bientôt président du pays d’avoir survécu à l’invasion soviétique pendant une première guerre. Le pays qu’il quitte en 1939 est une petite nation menacée à l’ouest par les Allemands, à l’est par les mêmes Soviétiques. A la Libération de l’Europe, Gombrowicz ne rentre pas d’exil, et juge la situation avec lucidité : « Condamner, mépriser, ce n'est pas une méthode, ce n'est rien... Montrer son dégoût devant le crime ne fait que perpétuer celui-ci... Il faut l'avaler. Il faut le digérer. On peut vaincre le mal, mais en soi-même seulement. Peuples du monde, vous semble-t-il toujours que Hitler n'aura été qu'un Allemand ? ».

En Argentine, l’écrivain vivote. Il devient employé de banque, s’ennuie à longueur de journée. Il a quelques amis. On le connait comme écrivain, vaguement, il fréquente des salons, pas trop : « L'insupportable senteur de ces millions, ce parfum financier de Mme Ocampo peut-être trop lourd pour mon nez me dissuadait de faire sa connaissance. [...] Je n'étais pas pressé de faire le pèlerinage de la résidence de San Isidro ». Il n’est pas mondain et son apologie de l’infériorité détonerait dans « le monde ». Il ne fait pas carrière : « Borges et moi, deux contraires. Il est lui campé dans la littérature, moi dans la vie, je suis en fait antilittéraire. Un rapprochement avec Borges aurait peut-être été fructueux, mais des difficultés pratiques ont empêché que cela se produise.

Je l'ai rencontré une fois ou deux, et les choses en sont restées là. »

Il écrit des pièces de théâtre, quelques romans. Le retour en Europe sans être triomphal lui rendra sa vraie place, et la reconnaissance méritée. Mais l’interrogation posée plus haut demeure. Elle rappelle une façon de sentir, de percevoir les événements qui reste disproportionnée, pour le meilleur et le pire, hier comme aujourd’hui. « L’écume » est plutôt la vague menaçante d’un tsunami et nous restons aveugles et sourds, sinon à ce qui nous tourmente depuis toujours et pour toujours.

En gros, comment vivre ? Et d’abord comment vivre avec les autres ? La question traverse Ferdydurke, qui se moque d’abord de l’école à la façon rabelaisienne. Jojo, le héros est un adulte retombé en enfance, et donc amené à fréquenter les bancs de la classe, de nouveau. Gombrowicz n’était pas le meilleur en cours, c’est un euphémisme. Il se singularisait déjà : « Le jour où toute la lumière sera faite sur cet enseignement scolaire (jour encore très lointain), l'humanité se retrouvera face à une gigantesque mystification et une monstrueuse tromperie. »

Mais sa liberté d’esprit, sa curiosité, son goût pour le paradoxe l’amènent à créer ce que les philosophes appelleraient des concepts. Le terme savant l’aurait irrité (il n’est plus là pour en juger). La gueule et le cucul n’ont pas pris une ride, si l’on ose dire : « Mais que veut dire « fabriquer une gueule » ou « fabriquer un cucul » ?

« Fabriquer une gueule », c'est donner à quelqu'un un visage autre que le sien, le déformer, quand... par exemple je traite en imbécile tel qui ne l'est pas, ou en criminel un brave homme. « Fabriquer un cucul » est une opération identique, à ceci près qu'il s'agit de traiter un adulte comme un enfant, de l'infantiliser.

(....) Les deux métaphores sont liées à un acte de déformation qu'un homme s'autorise à commettre sur un autre. » C’est la synthèse qu’il en fait dans Souvenirs de Pologne. Il se présente à Sartre et Beauvoir, croisés dans un café comme le fondateur de l’existentialisme. Pas sûr qu’ils apprécient la plaisanterie.

Sur la condition animale, sur les manipulations qu’on exerce sur le corps humain, sur le ou les fanatismes on trouvera nombre d’extraits du Journal ; ils disent la liberté d’un homme qui avait fait des choix difficiles et les résumait ainsi dans sa pièce Opérette : « Les intellectuels se divisent en deux catégories, ceux qui n'ont pas pris de coup de pied au cul, et ceux qui ont pris un coup de pied au cul. Ces derniers sont plus raisonnables. »

Arrêtons-nous là, avec la dernière réplique de Ferdydurke : « Et voilà, tralala, zut à celui qui le lira ! ».

MOI, GOMBROWICZ

MOI, GOMBROWICZ

Wozniak

Andrzej Wolski

Traduit du polonais par Erik Veaux

éd. Denoël Graphic, 2025

Article de Norbert Czarny.

Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.