Welles, incompris et admiré

C’est d’abord une voix : celle qui relate La Guerre des Mondes de son homonyme, Wells, à des Etats-Unis paniqués. Woody Allen le montre avec humour dans Radio Days.

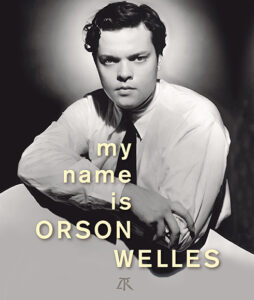

C’est aussi un visage à même de se transformer à l’infini. La couverture de My name is Orson Welles le démontre. Il est le héros shakespearien, Falstaff, Othello, Macbeth ; il est aussi Shylock dans un court film tourné en quelques heures. Il est bien sûr Kane ou, dans La Soif du Mal le monstrueux Quinlan, deux des personnages qu’il a inventés.

L’exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française et le catalogue, qui paraît en même temps à la Table Ronde remettent en lumière une figure exceptionnelle, qui se sait telle : « Mon nom est Orson Welles. Je suis un auteur, je suis un producteur, je suis un réalisateur, je suis un magicien, je suis un acteur. Je me produis sur scène et à la radio. Pourquoi suis-je si nombreux, et vous si peu ? » Une phrase qui pourrait servir d’épigraphe à Je sommes plusieurs, dernier essai de Pierre Bayard. Welles est plusieurs à la fois et autre tout le temps.

A dix ans, il se distingue en écrivant un article de presse : les méthodes éducatives de la Todd School for Boys favorisent la création artistique. Très tôt aussi, il voyage. En Irlande il surprend ses hôtes de circonstance « par une énergie déraisonnable qui vibrait dans tout ce qu’il faisait ». Quand il quittera définitivement Hollywood en 1957, l’Europe sera son espace. Dans un entretien donné de son exil, il exprime son regret de ne plus tourner sur des thématiques propres à son pays d’origine. Il vit en France, en Italie et surtout en Espagne bien qu’il soit un antifranquiste déterminé depuis toujours.

Dans les années 30, son activité est incessante. Le contexte du New Deal, lancé par Roosevelt est favorable aux artistes. Il crée sa troupe du Mercury Théâtre qu’il fera jouer dans les films comme sur scène. A New York il monte des spectacles qui choquent ou surprennent. Un Macbeth vaudou provoque des émeutes. On n’a pas l’habitude de voir des noirs interpréter Shakespeare. Sa mise en scène de Jules César, les acteurs portant des chemises noires, évoque la menace fasciste apparemment éloignée des États-Unis. Orson Welles est et restera un homme engagé à gauche au point d’être surveillé par le FBI entre 1941 et 1956.

Mais, après le choc provoqué par La Guerre des Mondes, l’évènement marquant est son premier film réalisé à vingt-cinq ans. La R.K.O. lui donne toute liberté pour réaliser le film qui, selon François Truffaut « a suscité le plus grand nombre de vocations de cinéastes » : Citizen Kane. Ce film révolutionnaire à tous égards a provoqué débats et polémiques. Kane est perçu comme le double de Randolph Hearst, à l’époque magnat de la presse. Beaucoup pensent que le semi-échec public du film tient à la colère de Hearst. Il possédait tout un réseau de salles de cinéma ; le film de Welles en aurait été privé. Dans un long entretien reproduit dans l’album, Welles récuse cette explication. Selon lui, les difficultés qu’il a connues tiennent à des luttes internes parmi les producteurs de la RKO.

Une polémique lancée en 1971 lui est plus pénible : elle accuse le cinéaste de ne pas avoir écrit une ligne du scénario pour lequel il a reçu son seul Oscar. La polémique tourne court. Certes, tout n’est pas de lui puisqu’il a travaillé avec Hermann Mankiewicz. Ainsi le fameux « Rosebud » ne saurait selon lui être une explication à tout ce qui arrive à Kane. Nous n’en dirons pas trop sur ce mot « mis en scène » avec une explication dans la belle exposition. Ce qui en revanche reste novateur et personnel, de façon indiscutable, c’est la mise en scène. Welles, influencé par Murnau et par les expressionnistes allemands travaille les éclairages de façon singulière. L’éclairage vient du sol et l’on voit les plafonds qu’on ne voyait jamais dans aucun film. L’usage de la profondeur de champ permet de voir nettement des espaces que sans elle l’on verrait flous. On lira l'entretien avec Greg Toland sur ce point et sur quelques autres, caractéristiques du cinéma de Welles. Il se définit comme baroque : ombre et lumière, c’est un art que l’on connait encore mieux depuis le Caravage. Le cinéma moderne, ancré dans cette tradition commence avec Welles.

Dans l’exposition trois espaces de projection qu’il ne faut pas manquer permettent de comprendre quelles figures de style définissent l’art du cinéaste. La contre-plongée qui est aussi manipulation de la lumière, la profondeur de champ et ses effets sur notre appréhension des personnages, le montage rapide notamment dans Falstaff avec des scènes de bataille, mais aussi le plan séquence qui donne unité et sens à certains moments clés du film. On ajoutera l’usage très personnel que fait Welles de la fable ou du monologue.

L’artiste complet n’a jamais cessé de proposer des projets. On apprend ainsi que son premier désir était de réaliser un film à partir d’Au cœur des ténèbres, le roman de Joseph Conrad. Interrogé après avoir vu Apocalypse Now de Coppola, il déclare : « j’aurais fait un meilleur Kurtz que Brando ». On aime une telle forfanterie, sa mégalomanie voire sa mythomanie parce qu’il a de l’humour.

Il se remet de tous ses échecs et l’un d’eux est parmi les plus douloureux : La splendeur des Amberson réalisé après Citizen Kane n’est pas le film qu’il voulait : les producteurs de la RKO charcutent le film : le « final cut » lui a échappé. C’est la dernière étape du montage. Les patrons d’Hollywood tenaient à conserver ce privilège. Le film est un échec public.

La splendeur des Amberson aurait dû être son œuvre, d’abord parce qu’il y rendait hommage à son père, un dandy qu’il a à peine connu, un séducteur dont il dit qu’il « portait des guêtres noires ». C’est le titre d’un article donné à Vogue et reproduit dans l’album. Le film, tiré d’un roman écrit par un ami de la famille, évoque les débuts de l’automobile. Ce moyen de transport révolutionnaire est aussi ce qui va détruire notre monde. Telle est l’intuition de Welles et l’on peut dire qu’elle est plutôt juste. Enfin, il avait tourné, comme Chaplin et Von Stroheim, en « directeur de troupe ». Le casting était le sien.

Tous les films de Welles ne se valent pas, tous ne sont pas aussi impressionnants que les deux premiers, mais La Dame de Shanghai reste dans la légende pour une séquence en fin du film. Emprisonnés dans un labyrinthe constitué de miroirs des personnages se cherchent et se perdent. Welles filme en plasticien ; on voit dans l’exposition la maquette de cette salle de miroirs qui a inspiré aussi bien les cinéastes asiatiques auteurs de films noirs que Woody Allen, dans Meurtre mystérieux à Manhattan, l’une de ses comédies les plus amusantes. Être parodié est aussi une façon d’être célébré.

La carrière américaine de Welles s’achève avec La Soif du Mal qui contient en ouverture l’un des plans-séquences les plus fameux de son œuvre. C’est une fois de plus un échec public. Depuis longtemps, Welles mène une carrière d’acteur chez d’autres. En 1948, une apparition de dix minutes dans Le Troisième Homme, film qu’il n’a pas réalisé l’a rendu célèbre dans le monde entier. Son métier d’acteur lui offre les ressources financières nécessaires pour tourner, en Europe ou en Maroc, les films shakespeariens auxquels il tient. Dans My name is Orson Welles, on lira un très long entretien sur le dramaturge anglais. Ses propos sans fard, parfois durs, sont toujours éclairants.

Welles était un grand lecteur et il a beaucoup adapté. Une histoire immortelle, film dans lequel joue aussi Jeanne Moreau est tiré d’Edgar Poe. Il a aussi tourné un Don Quichotte hélas inachevé. Il se sentait très proche de Cervantes. Il était moins lecteur de Kafka mais sa mise en scène du Procès, dans une gare d’Orsay alors complètement abandonnée, rend l’atmosphère oppressante du roman et traduit ce qu’est un monde bureaucratique qui étouffe les citoyens.

Welles est un expérimentateur. Sa vitalité vient de là. Rien en matière d’art ne lui est étranger. On le voit dans l’exposition. Un dernier film mérite qu’on sy ’arrête : le documentaire Vérités et Mensonges. C’est l’histoire d’un faussaire en arts qui a dupé bien des collectionneurs. Ce titre, Vérités et Mensonges est à lui seul une clé pour saisir la magie de Welles. L’exposition incite donc à se plonger dans une œuvre féconde. L’album aussi, auquel on fera cependant un reproche : une chronologie aurait été précieuse pour poser les repères mais l’ouvrage dirigé par Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque a d’autres qualités.

Exposition Orson Welles 8/10/25 – 11/1/26 Cinémathèque française, Paris

Catalogue :

MY NAME IS ORSON WELLES

ouvrage publié sous la direction de Frédéric Bonnaud

éd. La Table Ronde, 2025

Article de Norbert Czarny.

Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.