Jean-Luc Lagarce - Face A

Il y a deux ans, Charles Salles consacrait son premier roman à la figure singulière d’Alain Pacadis, l’un des chroniqueurs du Paris des années quatre-vingt, pilier du Palace, la discothèque qui rassemblait le petit monde parisien et les banlieues. Son existence, marquée par des deuils ou des manques, par les addictions aussi, tenait toujours sur le fil, lequel a cassé d'une façon restée obscure.

La même maladie a frappé le dramaturge Jean-Luc Lagarce mais son destin aurait pu être très différent. Au moment de sa mort, les médecins et chercheurs avaient découvert les trithérapies et il aurait pu bénéficier de ces soins. Mais son corps déjà bien abîmé aurait-il tenu le choc ? Difficile à dire.

Attachons-nous plutôt à ce deuxième roman de Charles Salles, roman vif et rapide, qui permet de mieux connaitre cet écrivain né à Montbéliard dans une famille ouvrière et protestante (ce « et » a son importance) dont l’œuvre, traduite en de nombreuses langues, est jouée en France comme à l’étranger. L’adaptation cinématographique de Juste la fin du monde par Xavier Dolan en est la preuve la plus flagrante.

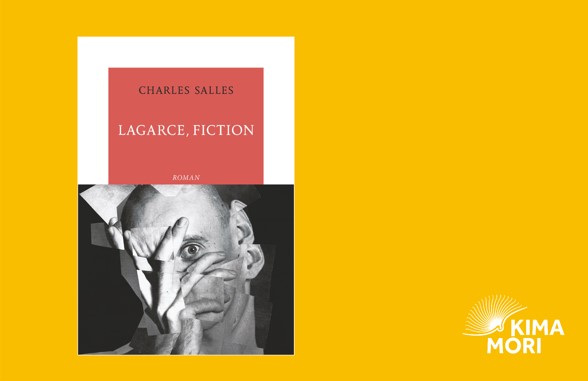

La construction du roman repose sur deux personnages, l’un est appelé « le Romancier » et on peut le faire coïncider avec Charles Salles mais pas seulement. L’autre est Gus Idaho, documentariste états-unien qui prépare un film sur le dramaturge et interroge pour ce faire celles et ceux qui l’ont connu. Le portrait qui se dégage du héros est de ce fait comme celui que l’on voit en bandeau du roman : un autoportrait dans un miroir brisé. D’où le terme de fiction qui suit la virgule. Des biographies existent, sur lesquelles s’est appuyé Charles Salles, mais on est ici dans une construction et cela importe. Ainsi, chaque chapitre donne voix à un protagoniste, avec pour situer le cadre, des indications scéniques mises au présent, comme au théâtre.

Parmi les personnes interrogées, la Mère et le Père avec la majuscule à l’initiale comme si on parlait des personnages dans la liste qui ouvre une pièce de théâtre. Il est possible, en effet, que chacun joue son rôle. La Mère est alors la protectrice, celle qui parle la dernière, juste avant l’épilogue. Elle se reproche de ne pas avoir accompagné son fils jusqu’au bout. Tout au long des entretiens, elle le présente en ainé très intelligent, passionné très tôt par les livres, enfant calme et attentif, aimé de tous, atténuant ce qu’il cachait et que le Père nie de manière radicale : l’homosexualité. Or cette attirance pour les hommes est claire, évidente, dès sa jeunesse dans le Jura. On le voit adolescent moqué d’abord pour son nom de famille, et agressé par deux frères qui l’humilient sans qu’il en soit affecté, au contraire. Le romancier décrit la scène sordide, situation que d’autres, sinon « l’Ami » ou « le Complice » ne peuvent pas faire. La vie intime de Lagarce est une suite d’errances solitaires, de scènes de drague fiévreuse et pleines de risques, dans des lieux de Paris, après Besançon. Les agressions sont fréquentes, venues de délinquants ou d’homophobes. Ces moments rappellent ce que l’on voit dans Les nuits fauves, le film de Cyril Collard emblématique de ces années quatre-vingt, dans les récits d’Hervé Guibert ou L’homme blessé, le film de Patrice Chéreau écrit par ce même Guibert. La solitude est là, que des liaisons furtives ou éphémères ne compensent pas. L’écriture d’un Journal, commencé dès l’enfance, sauve Lagarce : écrire est un recours ou une sagesse, on en décidera en lisant le roman.

Mais ce serait mal lire ce Lagarce, fiction, que de le limiter à cette dimension de l’écrivain. Le romancier suit le fil chronologique qui partage cette vie en trois lieux ou actes : Valentigney, banlieue de Sochaux-Montbéliard, Besançon et Paris. Trois étapes d’une ascension à la fois artistique et sociale. Entre l’enfant issu d’un milieu ouvrier et le trentenaire qui vit confortablement et choisit des meubles rares pour décorer son appartement alors qu’il a longtemps vécu de très peu, on mesure le temps qui a passé. L’enfance se déroulait entre l’école, le temple protestant et la maison, avec un frère cadet, très fragile, toujours blessé ou malade qui devient Antoine dans le roman, comme le personnage de Juste avant la nuit, et une sœur plus jeune, le « cadeau » du Père à la Mère. Ce père qui n’apparait dans aucune pièce de Lagarce alors qu’il y est très souvent question de famille, on le voit et l’entend ici, réclamer sa place. Rien, en effet, ne semble justifier son effacement.

Le goût du théâtre est d’abord celui des textes. Ceux qu’il lit, et Marivaux parmi les premiers, ceux qu’il écrit. A Besançon, il crée « La roulotte », avec l’Alter Ego, François Berreur. Cette petite troupe rappelle celles qui allaient et venaient dans les campagnes, à travers les temps. Est-ce son nom, mais on songe à Molière et à ses errances en province avant le succès à Paris. Avec la « Comédienne » et deux autres actrices, Lagarce monte ses spectacles. L’Alter Ego s’occupe de l’intendance mais surtout, il accompagnera le dramaturge jusqu’au bout, quand la maladie l’aura quasiment détruit. Le narrateur s’attache à ces moments douloureux comme il le fait du quotidien à Besançon. On est notamment touché par l’Ami, ce Dominique aujourd’hui septuagénaire que rencontre Idaho. Comme Lagarce, il est homosexuel mais il n’a pas franchi le pas en vivant la même existence frénétique et compliquée : à cette époque qui nous semble appartenir à la préhistoire, la Gay Pride rassemble très peu de monde, beaucoup d’hommes cachent ce qu’ils sont, au risque de la souffrance. Les pages consacrées à ce professeur qui a choisi la stabilité, et que moque parfois Lagarce, le « Héros divinisé » sont douloureuses et belles.

Un couple incarne le théâtre à l’époque : Lucien Attoun et son épouse, ici nommés Attoun et Attounette. Ils produisent une émission intitulée Théâtre ouvert sur France Culture et quiconque aime cet art se rappelle la voix d’Attoun. Ils ont soutenu Lagarce dès son premier envoi d’un texte. S’ils ont été plus réservés par la suite, trouvant son écriture trop complexe, abstraite, leur soutien a été essentiel quand l’auteur est arrivé à Paris. Il est auteur et c’est l’époque des metteurs en scène comme Régy, Planchon, Chéreau, ou Vitez. S’il met aussi en scène, Lagarce n’a pas leur envergure en la matière, mais il partage avec eux une culture plus rare aujourd’hui, bien que présente. On ne met pas en scène sans avoir beaucoup lu, et beaucoup rêvé sur des textes. Lagarce est tourné vers l’est : vers Joseph Roth, Schnitzler, Walser ou Zweig. Depuis toujours, sa bibliothèque est riche et vivante. Les livres qui le touchent parlent d’un Temps qui revient : celui du nazisme, des crimes de masse, de la guerre. Le Romancier nous ramène à ces années de montée du Front national, avec les jeux de mots autour de « sidaïques » et autres saillies antisémites de Le Pen, et son souhait d’enfermer les malades.

Charles Salles a longtemps enseigné l’Histoire-géographie. Ce n’est pas indifférent. Pacadis comme Lagarce sont des hommes d’une époque, avec ses obsessions, ses vertiges, ses artifices. Avec l’ombre de la mort, constante, et des scènes qui rappellent les effrayantes danses de morts d’autrefois. La mort est inscrite dans l’œuvre du dramaturge, elle est là dans sa vie ; elle le frappera avant qu’il ait atteint les quarante ans.

LAGARCE, FICTION

LAGARCE, FICTION

Charles Salles

éd. La Table Ronde, 2025

Article de Norbert Czarny.

Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.