Les ruines de Paris

Dans Les Parrhésiens une formule donne l’équation exacte : « À mesure qu’augmente le mètre carré décroît la chorale des rues ». Philippe Bordas lie la fin d’un certain Paris à celle de la langue que l’on y parlait. Pas le français uniformisé, fonctionnel, appauvri tel qu’il se pratique depuis que les écoles de commerce ont supplanté les pages des écrivains, le cri des marchands de quatre-saisons, la faconde des bateleurs, la verve des voyous et autres marlous.

Le roman se déroule dans le quatorzième arrondissement, celui qu’habite Philippe Bordas. Un soir d’hiver, celui-ci suit un colosse en chemisette jusqu’au fond d’un bâtiment rue Huyghens où se trouve un gymnase municipal, près du cimetière du Montparnasse qui accueille nombre de poètes sous ses arbres.

Les Parrhésiens sont des vieux habitants du quartier ou des périphéries les plus proches comme Gentilly et Bagneux. Peu d’entre eux ont encore les moyens de payer les loyers parisiens ou d’être propriétaires. Si l’on souhaite leur adoubement, il faut respecter certaines règles et surtout avoir vécu : « Pour adhérer au Grand Horion de France, prendre tampon dans l’arène aux féroces, il fallait avoir bouche non filandreuse et organes en alerte. Et prêter serment de gros-dire. Le pourcentage de mutilés sociaux et gladiateurs du sous-monde y étant important, les hommes décents s’y sentaient peu à l’aise et les normaux s’enfuyaient de plein gré. Mes acolytes à claquettes étaient invisibles en société, libres des clinquantes obédiences, inaptes à la parade des cigares et l’ostension des berlines ; seuls comptaient le calibre et la qualité des épreuves subies et surmontées : guerre, baston, bagne, maladie, prison, faim, misère ou privation ».

Si on se laisse emporter par cette phrase sonore, rythmée, entre prose et poésie, c’est l’enchantement et l’on n’a pas envie d’interrompre la lecture. On écoute les personnages, on assiste aux scènes qui donnent à voir et entendre ces hommes désormais disparus.

Mais le roman ne se résume pas à la galerie de portraits et aux séances dans cette salle d’un autre temps que les hygiénistes de la mairie voudront fermer et transformer pour la nouvelle population à revenus confortables.

Avec elle, les lieux les plus anodins, en apparence, prennent une dimension mystique : un immeuble de la rue Daguerre où l’auteur de Van Gogh le suicidé de la société trouva une canne qu’il crut dotée de pouvoirs, le Raspail vert, café à l’angle du boulevard de ce nom et du boulevard Edgar Quinet, les allées du cimetière, bien sûr, rappellent l’imagerie surréaliste, celle d’un Paris dans lequel le visible et l’invisible ne se séparent pas. Pour Breton ou Aragon, ce cœur mystérieux était sur la rive droite. Bordas le déplace dans cet arrondissement.

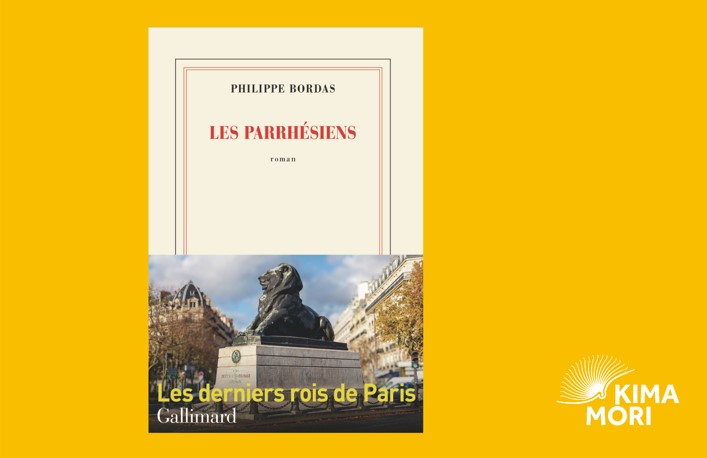

LES PARRHÉSIENS

LES PARRHÉSIENS

Philippe Bordas

éd. Gallimard 2025

Article de Norbert Czarny.

Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.